‘Ncapu ‘na rocca mi vurria assittari

e notti e jornu a stampari canzuni

e tanti e tanti nni vurria cantari

quantu su stiddri ‘ncelu e rina a mari

(Poesia popolare raffadalese)

Ad Agrigento lo conosciamo tutti col nome di Mimmo, in realtà il suo nome completo è Domenico Alvise. Molti si saranno chiesti da dove deriva quel secondo nome, non proprio siciliano. Le ragioni affondano nelle vicende della guerra partigiana del secolo scorso. Giuseppe Galletto, papà di Mimmo, si trovava nel nord Italia tra le folte file di militari sbandati dopo la firma dell’armistizio del 1943. Dovendo scegliere da che parte continuare la guerra, decise di unirsi ai partigiani. Fatto prigioniero dai repubblichini, condannato alla fucilazione, riuscì a scappare e a sottrarsi ai fascisti e ai loro cani, riparando in una masseria. Venne accolto da contadini generosi che, nonostante i rischi cui andavano incontro, lo ospitarono senza esitazione e gli offrirono i vestiti di un loro figlio morto nella insensata spedizione in Russia. Nascosto in un fienile, Giuseppe veniva raggiunto tre volte al giorno da un ragazzo che gli portava da mangiare e gli forniva qualche informazione sugli eventi in corso. In seguito a questa esperienza, il papà di Mimmo, in segno di riconoscenza e a ricordo perenne del coraggio dei suoi salvatori, promise di aggiungere al nome del suo primo figlio, che come tradizione avrebbe preso quello del proprio padre, il nome di quel ragazzo che lo accudiva. Quel nome, per l’appunto, era Alvise.

Lo Sgarano

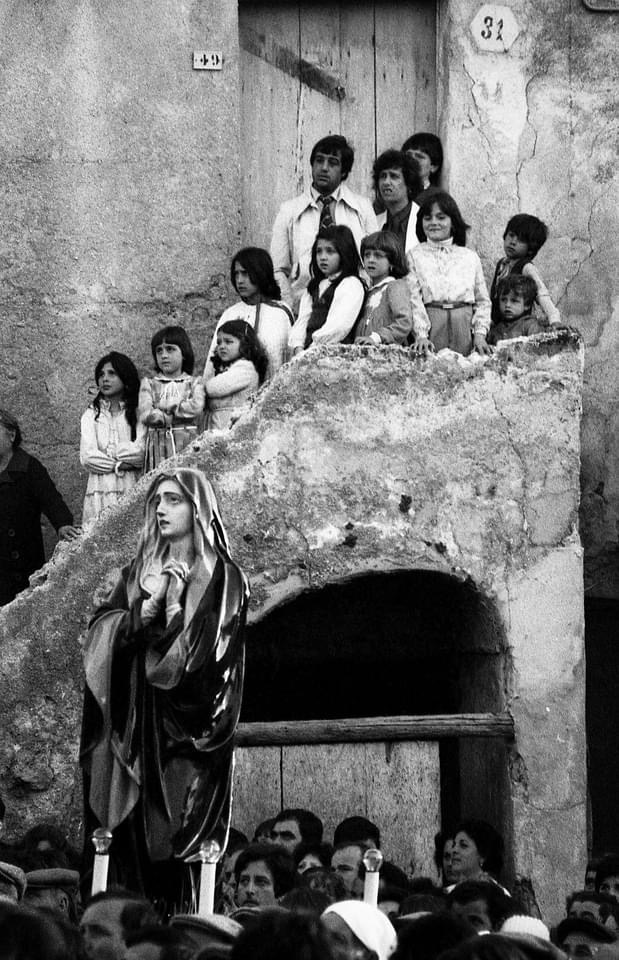

Mimmo Galletto nasce nel secondo dopoguerra in un quartiere popolare nella zona sud di Raffadali, lo Sgarano, pieno di contadini, braccianti, iurnatari, piccoli artigiani, che vivono in anguste case: quasi sempre un’unica stanzetta o un catoio senza acqua corrente, senza energia elettrica, senza il bagno (si usava il pitale da svuotare la mattina nella pubblica via). Spesso si viveva in promiscuità con gli animali (le galline, le capre, l’asino, il mulo) con una semplice tendina a fungere da separatore degli ambienti. Il cibo era scarso ed era costituito, quando c’era, da pane accompagnato dalla verdura che si poteva trovare liberamente nei campi e da quel poco che si poteva comprare, se si riusciva a trovare un lavoro: qualche uovo, un po’ di formaggio, olive, olio, pasta e fave (per cucinare il nutriente e squisito macco). La carne era un lusso: al massimo il cappone a natale, qualche gallina ogni tanto e qualche fetta di carne da destinare ai malati, se era possibile. L’abbigliamento era ridotto all’essenziale: i vestiti si recuperavano e rattoppavano in continuazione e si passavano dagli adulti ai più piccoli via via che crescevano. Era una fortuna avere da parte un abito decente da conservare con cura per le occasioni particolari, soprattutto per i matrimoni. Nonostante le ristrettezze economiche, quel quartiere brulicava di gente e l’essenziale per sopravvivere non mancava a nessuno. C’era una naturale rete di solidarietà e di aiuto spontaneo. Chi poteva metteva il pane a disposizione, calava un po’ di pasta in più per chi ne aveva bisogno e si prodigava a dare quel cibo senza attendere la richiesta del vicino disagiato. Era quello il mondo della civiltà contadina, fatto di sacrifici e sofferenze difficili da comprendere per chi non li ha vissuti. Un mondo arcaico che è rimasto immutato per millenni. Basti pensare agli attrezzi da lavoro dei contadini, sostanzialmente rimasti gli stessi da quando l’uomo ha cominciato a coltivare i campi: l’aratro, la zappa, la falce, il tridente, la pala, il carretto. Anche le lavorazioni erano rimaste immutate: l’aratura con l’asino, i muli o i buoi; il sovescio con la zappa; la semina a mano; la concimazione con il letame; la mietitura manuale con la falciatura delle messi, raccolte in mazzi di spighe tenute assieme con legature di disa; la trebbiatura con i muli che girando in tondo pestano i covoni ammucchiati; la spagliatura dei cereali a braccia con il tridente e la pala. La meccanizzazione e l’industrializzazione dei processi produttivi hanno portato al superamento e alla scomparsa di questo mondo millenario nel giro di pochi lustri, tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.

Scomparso il mondo della civiltà contadina, si pone il tema della conservazione e valorizzazione di quella ricchezza culturale che ha saputo elaborare nei secoli e tramandata con una vasta rete di tradizioni, usanze, consuetudini, riti, credenze che sono depositate in racconti, poesie, preghiere, canti, motti, proverbi, modi di dire. Si tratta di un compito particolarmente impegnativo perché quella contadina è stata essenzialmente una cultura trasmessa per via orale. Pochissimi gli scritti e gli autori che si sono cimentati nella valorizzazione del patrimonio intellettuale di quella cultura popolare.

La Nottola di Minerva

Ecco allora l’entrata in scena di Mimmo Galletto che, simile alla “Nottola di Minerva” (una specie di civetta, uccello sacro alla dea della sapienza), inizia il suo volo al crepuscolo, quando l’oggetto della sua indagine è già al tramonto. La sua ricerca, infatti, comincia a svolgersi quando la civiltà contadina ha ormai compiuto il suo ciclo di vita e si avvia al declino.

Quella compiuta da Mimmo Galletto, a partire dagli anni ’70, è un’opera titanica. Una vera e propria ricerca di antropologia culturale, con uno studio approfondito di quella comunità vista nelle sue caratteristiche storiche, culturali, linguistiche, sociali, economiche, geografiche, etnologiche, evidenziandone le linee evolutive, le strutture sociali, i comportamenti individuali, le modalità di agire collettivo. Straordinario il suo lavoro di ricerca sulla lingua da cui scaturiranno il “Vocabolario Raffadalese”, la “Grammatica Raffadalese”, lo “Studio sulla parlata Raffadalese”, lo “Studio sulla parola”.

La ricerca linguistica

Mimmo Galletto non si limita a ricercare e catalogare le parole ancora in uso e quelle desuete perché rappresentavano mestieri, attività e cose legate al ciclo tradizionale di lavorazione della terra (per esempio: curdaru, vardiddraru, firraru, cravunaru; scurriri, strauliari, viscugliari, stimpuniari; jemmitu, margunata, timogna, ristuccia). Va oltre, indagando le parole nei loro molteplici significati, spesso molto diversi tra loro, se non opposti. Parole che cambiano significato attraverso l’uso del diminuitivo, del vezzeggiativo, dell’accrescitivo o del dispregiativo, oppure a seconda della costruzione della frase, dell’espressione con cui le si pronuncia o degli altri termini a cui si accompagnano. Emblematico, da questo punto di vista è il termine curnutu, forse la peggiore offesa che può ricevere un siciliano. Eppure, in alcune declinazioni anche questa parola può assumere un significato positivo. Ne è un esempio l’uso del diminuitivo: è un curnuteddru ca comu iddru nun ci nne, per dire di un bambino vivace e intelligente; oppure l’uso del dispregiativo: è un curnutazzu di prima qualità, per indicare una persona alquanto scaltra. E per capire la poliedricità delle parole, ecco l’esempio di babbu, da cui derivano babbuzzu, babbazzu, babbiceddru, babbuni, babbasuni, babbu finutu, babbu cu a manata, babbu prisuntusu, tuttu babbu. Una ricchezza verbale immensa, che nessuno prima aveva così ampiamente documentato.

Mimmo Galletto scava innanzitutto dentro i propri ricordi di ragazzo dei quartieri dello “Sgarano” e del “Canale” (i quartieri popolari, grandi serbatoi di umanità, che saranno una presenza ricorrente nel suo lavoro, diversamente dai quartieri del centro abitati dalla piccola borghesia) e prosegue la sua attività alla ricerca di testimonianze, racconti, punti di vista, curiosità. Si impegna a condurre una molteplicità di chiacchierate-interviste ai tanti anziani che, presso i circoli cittadini e la villa comunale, trascorrono le giornate nel racconto infinito della vita dei campi, delle avventure, degli amori e delle tante storie tramandate dai loro avi. “Se le parole recuperate dai parlanti locali sono diventate pagine scritte, per il mio cuore sono tuttora sensazioni, sentimenti ed affetti che si riaffacciano col volto delle persone che me le hanno fatte conoscere”. Fa appena in tempo a sentire la versione dei diretti protagonisti, prima che scompaiano definitivamente, sempre pronto a prendere appunti, ad assorbire come una spugna ogni goccia di nuovo sapere, a rielaborare e catalogare ogni informazione, per poi trasportare vicende, sentimenti e linguaggi sulla pagina scritta. Una fatica diretta non solo al recupero scrupoloso di ogni frammento di linguaggio e alla sua conservazione, ma soprattutto alla sua restituzione, perché continui a vivere aldilà dei confini angusti della civiltà che ha rappresentato.

Il teatro di Mimmo

Per Mimmo Galletto i raffadalesi sono da sempre, anche se a loro insaputa, degli attori in modo del tutto naturale. Usano parlare gesticolando, hanno il senso dell’umorismo, sono capaci a giocare con le parole, a cui sanno dare un significato diverso a seconda del tono assunto. Usano molto la mimica e modulano la voce per aggiungere o togliere significati al discorso e spesso fanno il verso delle persone di cui parlano, come se dovessero interpretare un ruolo, rappresentando “dal vivo” i personaggi e le vicende che vogliono raccontare. Se questo è vero, i suoi concittadini non possono che amare visceralmente le sue opere teatrali, alle cui rappresentazioni assistono come davanti ad uno specchio, attraverso il quale l’autore mostra la loro natura più intima, il loro eterno tentativo di nascondersi dietro una maschera, con gli inevitabili conseguenti effetti comici ed umoristici al disvelamento del camuffamento. Ma l’umorismo, se in prima battuta è capace di suscitare il sorriso, subito dopo invita ad una riflessione sugli aspetti della realtà presentati nel testo. E gli argomenti affrontati da Mimmo Galletto scavano profondamente nella natura umana, affrontando i temi dell’amore, della sofferenza, del dolore, dell’emigrazione, della solitudine, dell’incomunicabilità, ma anche della violenza e dei tabù sociali. Temi scabrosi questi ultimi, forse insoliti per l’immagine che molti hanno di lui come autore di commedie brillanti.

I due estremi

Tra le opere teatrali (La Tedesca, L’occhiu di la genti, Una storia contadina, Rosa di Nora, Prova generale, Aspittamu dumani, Quannu si voli beni, Nenè) i due estremi sono certamente rappresentati dalla Tedesca e da Rosa di Nora. Di gran lunga la più rappresentata la prima, quasi sconosciuta la seconda. Nella Tedesca domina il tema dell’emigrazione, dello spaesamento dei tanti siciliani trapiantati in terra straniera, del loro sforzo di emanciparsi da consuetudini e regole di comportamento ritenute superate al cospetto della nuova realtà in cui lavorano e vivono. È l’aspirazione ad un cambiamento che inevitabilmente li pone in conflitto con le famiglie rimaste in Sicilia, chiuse ad ogni innovazione.

Nel dramma Rosa di Nora, un’opera forse rappresentata solo una volta al villaggio della gioventù, viene affrontato apertamente il tema della violenza sessuale e dell’incesto. Rosa è una giovane figlia che si ribella alle violenze del padre, coperte dalla madre per salvaguardare un apparente decoro familiare. La sua rivolta avrà esiti tragici, con l’uccisione del padre aguzzino. Un’opera impegnativa, per il tema trattato e per il dipanarsi della vicenda familiare messa in scena. Peccato non abbia trovato negli anni una compagnia e un teatro adeguati a rappresentarla.

La scelta del dialetto

Tutte le opere di Mimmo Galletto sono composte con l’uso del puro dialetto raffadalese, senza alcuna contaminazione con la lingua italiana. L’autore ritiene che l’uso del dialetto, che egli maneggia con grande raffinatezza e di cui fa un uso generoso attingendo dal ricchissimo vocabolario, sia lo strumento più idoneo alla restituzione di quel mondo di cui rappresenta le emozioni, gli affetti e le vicende umane. La sua attenzione è massima non solo ai termini che, esprimendo particolarità locali, non trovano un corrispettivo preciso in lingua, ma anche al ritmo e al suono delle parole, sovente amalgamate in un impasto impossibile da riprodurre esattamente in un linguaggio diverso. Tutte le opere teatrali composte in dialetto non sono mai state tradotte in lingua, mentre le raccolte di poesie Li radici di l’arma e Lu ‘ncantu e la palora, oltre che Voci antiche, una raccolta di poesie, canzoni e motti popolari, sono pubblicate con la traduzione a fronte. Se è comprensibile il ragionamento che ha portato Mimmo Galletto ad usare esclusivamente il dialetto nella sua attività teatrale, va però rilevato che questo ha limitato molto la circolazione della sua produzione artistica, racchiudendola nei limiti sin troppo angusti di una dimensione regionale. Si aggiunga che oramai pochissimi sono in grado di leggere e comprendere correttamente il dialetto e molti (compreso me, che sono nato in una famiglia dove si parlava solo il siciliano) fanno fatica a cogliere il significato di una buona parte dei termini e dei modi di dire dialettali. Fa parte delle abitudini attuali un uso del dialetto sempre più striminzito e impoverito, spesso anche con il ricorso a parole che sono frutto di un amalgama malriuscito con termini italiani, con il conseguente imbastardimento e scadimento dell’idioma originale (in questo, senza voler essere irriverente, qualche piccola responsabilità potrebbe essere addebitata anche ad Andrea Camilleri). Sono convinto, e l’ho manifestato a Mimmo Galletto, che la traduzione in lingua della sua intera opera, oltre ad essere funzionale ad una più vasta circolazione del suo straordinario lavoro, sia il modo migliore per consentirne la conservazione e il perdurare nel tempo. D’altra parte, Giovanni Verga avrebbe avuto il ruolo di primo piano che occupa nella letteratura dell’800 se avesse scritto I Malavoglia in dialetto? E gli studenti di oggi leggerebbero ancora quel testo? Credo di no.

L’opera di Mimmo Galletto e il dovere delle istituzioni

Un tema dolente è quello della reperibilità dei testi. Della vasta opera di Mimmo Galletto, solo una piccolissima parte è stata pubblicata da qualche centro culturale locale (prevalentemente le raccolte di poesie) e ha avuto una diffusione in un ristrettissimo ambito amicale, mentre la maggior parte dei lavori (tutto il teatro e la saggistica) sono ancora inediti: ne circola qualche copia tra gli intimi e gli attori amatoriali che partecipano alle, sempre più rare, messe in scena. In ogni caso, nessuna opera di Mimmo Galletto è oggi disponibile in libreria e nelle grandi catene di vendita on-line. Questa situazione di sottoesposizione pubblica è il portato immediato della sua idiosincrasia ai circuiti culturali e teatrali ufficiali. Si pone, quindi, un enorme problema di fruibilità dell’immenso lavoro di approfondita e religiosa ricerca, che ha creato una produzione letteraria monumentale: sette commedie; un dramma; sei libri di poesia; cinque raccolte di canti, preghiere, motti, poesie, distici, e proverbi della tradizione popolare; una enciclopedia paesana; oltre dieci opere di ricerca linguistica e fraseologica; il vocabolario e la grammatica raffadalese; diverse altre opere di varia natura legate alla cultura popolare. L’indagine accurata e lo studio di oltre mezzo secolo sono oggi racchiusi in migliaia di pagine ordinatamente catalogate e riposte negli scaffali della casa di Raffadali. Un patrimonio, insomma, a cui dovrebbero interessarsi d’urgenza non solo gli intellettuali che lo conoscono e ne apprezzano il lavoro, ma anche, e soprattutto, le istituzioni deputate a conservare, valorizzare e diffondere il tesoro, spesso sottovalutato, dei beni culturali della tradizione popolare. Perché, in un presente segnato da una sempre maggiore omologazione culturale figlia della globalizzazione economica, l’impegno straordinario di Mimmo Galletto, frutto di uno stile di vita quasi monastico, ha creato un repositorio di bellezza, sensibilità e valori che possono costituire un prezioso bagaglio spirituale per affrontare al meglio i tempi non facili del prossimo futuro.

A corredo di questo articolo ho ritenuto opportuno inserire alcuni documenti filmati a integrazione degli argomenti affrontati. Si tratta, innanzitutto, di un documentario di Vittorio De Seta del 1955 che riguarda la mietitura e trebbiatura del grano nelle campagne siciliane: memoria di un passato che ai più giovani apparirà remotissimo. Poi, un filmato, Adamo ed Eva, per apprezzare la scrittura e l’interpretazione di Mimmo Galletto, ma soprattutto per riflettere su due temi molto cari all’autore, direi anche autobiografici: la solitudine e l’incomunicabilità. Per finire, il film in quattro parti realizzato da Tano Siracusa con la collaborazione di Amedeo Burgio e Franco Nocera. Forse la più significativa narrazione per immagini della vicenda umana e artistica di Mimmo Galletto.

Ho sempre amato tutte le cose destinate a morire. Credo che questo sia l’unico amore possibile di tutti i mortali, la cui vita brilla di luce tra il buio terribile e misterioso che precede la loro nascita e l’altro spaventoso, infinito che segue la morte. In mezzo a questi due incommensurabili vuoti si colloca l’uomo e la sua capacità di amare. Ed è proprio l’amore che attraverso la parola, attraverso la poesia lo innalza verso le cime più alte dell’immortalità.

(Mimmo Galletto)